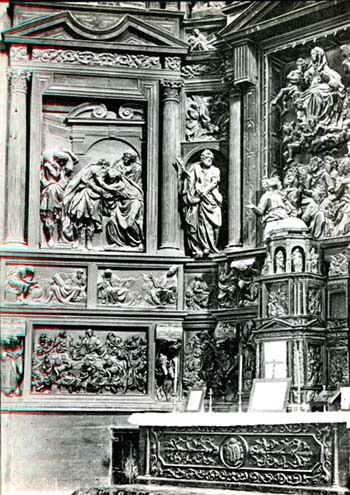

El desaparecido retablo mayor de la Asunción de Cascante, visto por Juan Antonio Fernández en 1787

PhotoFoto de la monografía de Georg Weise de 1959/Prendimiento del desaparecido retablo mayor de Cascante

No son frecuentes documentos como el que vamos a transcribir para la historia del arte navarro. No es ni un contrato, ni una tasación, ni unas cuentas, ni las diligencias judiciales de un pleito. Se trata de unas notas históricas, junto a unas reflexiones y juicios propios de un navarro del Siglo de las Luces, Juan Antonio Fernández (1752-1814), afamado archivero, hombre de letras y conocedor como pocos de la historia de Tudela y su merindad.

Con destino a una de sus obras, la Descripción histórico-geográfica de la ciudad de Tudela y de los pueblos de su Merindad (1787), escribió un texto sobre uno de los grandes retablos romanistas navarros, el de la parroquia de la Asunción de Cascante, desgraciadamente desaparecido a consecuencia de un gran incendio, en el mes de mayo de 1940. El texto, fechado a fines del siglo XVIII, resulta excepcional porque no contamos apenas con ese tipo de descripciones y valoraciones de obras señeras, anteriores al último cuarto del siglo XIX, a fortiori si la pieza ha desaparecido, como ocurre con el retablo cascantino.

Aquel retablo fue, sin duda, el más caro de Navarra. Su coste se calculó, nada más y nada menos que en la astronómica cifra de 7.500 ducados. Sus autores fueron Pedro González de San Pedro y Ambrosio de Bengoechea, discípulos de Juan de Anchieta, que lo contrataron en 1592. Su ejecución quedó fijada en el plazo de cinco años. El proceso de ejecución estuvo rodeado de diversos incidentes ya que ni González ni Bengoechea, aceptaron de buen grado compartir la empresa. Transcurridos los cinco años previstos el retablo no estaba acabado, lo que dio lugar a un proceso litigado en los Tribunales Reales Navarros. Por fin, la obra quedaría finalizada en 1601.

Detalle del retablo mayor de Cascante. Foto Mas (1916). Fototeca del Archivo General de Navarra

El texto de Juan Antonio Fernández es hijo de aquellos años, en los que imperaba el academicismo y se imponía definitivamente el gusto neoclásico. De su lectura se infiere que conocía los volúmenes del Viaje de España de Antonio Ponz, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al que cita como autoridad. Los datos históricos y de lectura iconográfica son acertados.

Entre los conceptos que maneja destacan los de corrección, buen gusto, delicadeza, elegancia, verdad y hermosura en lo formal, y propiedad en lo histórico. Todos ellos se ajustan a unas apreciaciones muy utilizadas en la literatura artística del momento y en la correspondencia de los académicos.

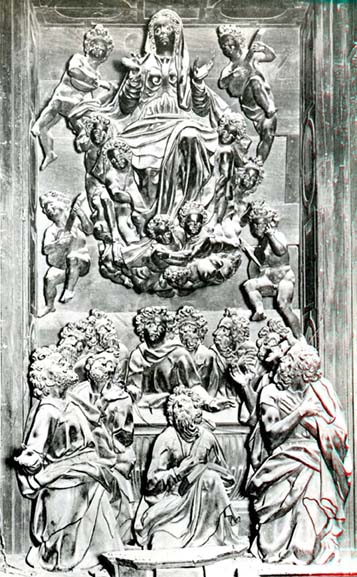

Del contenido del texto hemos de destacar la noticia que aporta sobre la existencia de un modelo de madera realizado para el grupo principal de la Asunción de la Virgen, que poseía Francisco de Villanova y que, lamentablemente, no se ha podido localizar. Este último personaje pertenecía a un noble linaje, fue alcalde de la ciudad, nació en 1743 y falleció en 1801, siendo enterrado en la Victoria. Una de sus hijas, María Antonia, contrajo matrimonio con Francisco González de Castejón y Veráiz, alcalde de la Corte Mayor de Navarra.

Juan Antonio Fernández lamenta en su texto que el resultado final en el grupo asuncionista no se adaptase al modelo referido, mucho más adecuado en sus formas, para el fin que se perseguía en aquel pasaje.

Las fotografías que conocemos de la pieza las publicó el profesor Georg Weise en su obra sobre la plástica renacentista y del barroco temprano (Tübingen, 1959).

Un par de valoraciones del ilustrado tudelano

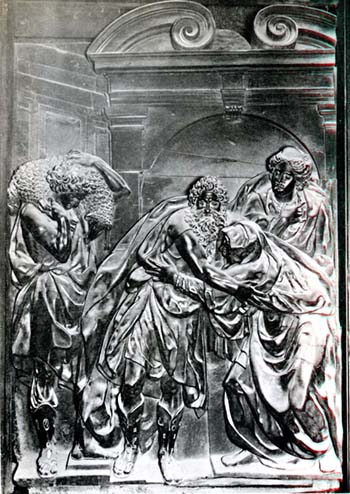

Su apreciación sobre lo inadecuado del pasaje del Abrazo de san Joaquín y santa Ana, como prefiguración del misterio concepcionista, hay que interpretarlo a la luz de la crítica iconográfica de algunos autores. Hay que recordar que, hasta entrado el siglo XVI, pareció que aquel tema del Abrazo era el que representaba la doctrina de la Purísima Concepción. Sin embargo, la escena no se prestaba, con su naturalismo, para visualizar una idea abstracta. El beso significaba el inicio de la concepción de la Virgen y llevó a los teólogos a la búsqueda de otras representaciones más ad hoc. El suegro y maestro de Velázquez, Francisco Pacheco, en su Arte de la Pintura, escribió sobre la conveniencia de desterrar la idea transmitida con aquella iconografía, pues algunos interpretaban “que por aquel beso, sin otro medio, fue concebida la Virgen Nuestra Señora”. El tema del abrazo de Joaquín y Ana ante la Puerta de Oro empezó a ser cada vez menos usado para representar el misterio concepcionista hasta que se prohibió, formalmente, en 1677, por Inocencio XI.

Abrazo ante la Puerta Dorada de San Joaquín y Santa Ana del desaparecido retablo mayor de Cascante. Foto de la monografía de Georg Weise de 1959

En cuanto al párrafo final del texto de Juan Antonio Fernández, en donde se congratula de que la obra quedase sin policromar, también es oportuno reflexionar sobre las razones que aporta: “yeso y la brocha pondrían un velo que ofuscaría las más de sus bellezas y amortiguaría la expresión”. Indudablemente, en un siglo como el XVIII, de revalorización de las artes plásticas y de utilización de los mármoles sin policromar, las razones las extrapoló a la policromía, en unos momentos en que la guerra sin cuartel contra los retablos de madera dorada y, por extensión al género típicamente español de la escultura polícroma, era todo un hecho.

El excepcional texto de Juan Antonio Fernández

“El retablo mayor es una de las obras que por su traza ha llamado la atención de los amigos de la belleza. La expresión en semblantes, acciones y posturas, corrección en el desnudo, facilidad y docilidad en todo lugar, propiedad en la historia, todo se encuentra en este monumento de las Bellas Artes, digno del tiempo de los Becerras y Berruguetes y que puede competir con lo mejor que se ha fabricado después de la introducción del buen gusto. A confesión de inteligentes en materia de escultura, lleva muchas ventajas al de Tafalla y a la sillería de Pamplona, obras del inmortal Ancheta, tan celebrado de don Antonio Ponz.

Procuraremos hacer lo más breve que nos sea posible una descripción de este tesoro de belleza. El retablo es de tres cuerpos de arquitectura. En el principal de orden corintio se hallan las historias de la Asunción, concepción y nacimiento de la Virgen, todas mayores que el natural; en los intercolumnios San Pedro y San Pablo; sobre ellos, en tableros sus martirios. En el segundo, que es de orden compuesto las historias de la coronación de la Virgen, Presentación en el templo por sus Padres y Asunción, del natural todos; en los intercolumnios San Juan y la Magdalena. En el cuerpo de arriba, sostenido de botantes Jesucristo, crucificado con María y San Juan, la circuncisión del Niño Dios y la visitación a Nuestra Señora; en los nichos San Diego y San Roque.

Grupo de la Asunción del desaparecido retablo mayor de Cascante. Foto de la monografía de Georg Weise de 1959

El sagrario es lo mejor y más delicado que tiene. Se reduce a un templete de tres cuerpos, muy proporcionado, con las historias de la crucifixión del Señor, Santo Entierro y otras de la pasión. Los pedestales de toda la obra son entre unas repisas o cartones sostenidos de ángeles; en los medios se hallan dos historias, la Cena legal y el Prendimiento del Salvador, todo dispuesto con la mayor elegancia y naturalidad, y en los encajados varias historias de medio relieve.

La arquitectura es de pino, la escultura de nogal fuerte, de Montaña.

Hay también dos altares laterales de la misma calidad y mano con cuatro historias en tableros cada uno y dos estatuas de natural en nichos. Sus dedicaciones son del primero de Santa Ana y San Joaquín, del segundo San Lorenzo. Los tableros de éste contienen los martirios de los santos y los del primero las de la Resurrección, Nacimiento, Asunción del Señor y Venida del Espíritu Santo.

Las estatuas de los intercolumnios son de lo más correcto y expresivo. Sobresalen la Magdalena, estatua verdaderamente real (ideal) y San Pablo con toda la autoridad de un apóstol de las gentes. San Roque y San Juan son notables por la expresión y verdad. El tablero de la Anunciación y el del Nacimiento de la Virgen notan la atención por su dibujo y hermosura de contornerías y por los personajes tan propios para una historia de esta naturaleza. Generalmente, el lado de la Epístola está mejor trabajado y más correcto que el de enfrente y el opuesto.

Es caso averiguado que los autores de esta obra fueron Pedro González de San Pedro, vecino de Cabredo y Ambrosio de Bengoechea; que la obra se comenzó el año de 1593 y que por mayo de 1601 se estaba ya colocando. Se ajustó toda en 7.500 ducados, quinientos más o quinientos menos a ley de tasación. Todo esto consta de varios requerimientos hechos a los escultores existentes en el Archivo Parroquial.

Al tiempo de la colocación del retablo se quejaron los primicieros y sobre ello requirieron a los artífices de no estar ejecutado el retablo con arreglo con el plan y de estar muchas figuras impropias e imperfectas. Y en efecto, al par de tantas bellezas, hay cosas absolutamente insufribles. El figurar la concepción de la Virgen en un amplexo de los abuelos de Cristo o es indecente o expuesto a error. El cuerpo de enfrente que es el que más debía lucir contiene muchas imperfecciones: la Asunción y el sepulcro con los apóstoles, aunque es una composición muy propia y de grande estudio, no está hecha según el plan que se ve en un modelito de madera que tiene don Francisco Villanova en que María Santísima tiene otra actitud más airosa y soberana en los brazos; el arco es mucho más levantado y deja campo para el vuelo y la figura principal de más cuerpo y de ropas flotantes. Si estuviera ejecutado se engañaría la vista, pareciendo subir María a los cielos con toda la soberanía de una Madre de Dios.

En la historia de la Coronación de María Santísima que se halla en el segundo cuerpo de enfrente están tan mal guardadas las proporciones ópticas, por lo desmesurado y oprimido de las figuras que parece las han forzado a meterse en el nicho y el Espíritu Santo está representado bajo la forma de buitre. En el Prendimiento hay una figura de San Juan enana; el tablero de la Oración del Huerto (bien que está oculto) es totalmente imperfecto.

Esto manifiesta que Pedro González, empeñado a un mismo tiempo en muchas obras, y más atento al interés que a la gloria, no hacía por sí todas las partes. Hay un requerimiento que se le notificó en Pamplona para que se restituyese a Cascante, no se empeñase en nuevas obras y para que por sí ejecutase el retablo en 1596.

Está sin pintar y creemos que la invención de González era de que así permaneciese. El yeso y la brocha pondrían un velo que ofuscaría las más de sus bellezas y amortiguaría la expresión”.