América Latina y el Caribe es la región más biodiversa del mundo, gracias al bosque amazónico y su abundante riqueza natural, lo que le otorga un papel clave en la bioeconomía, la energía limpia, la seguridad alimentaria global y otros ámbitos. Sin embargo, según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la región se encuentra entre las áreas mundiales menos preparadas tecnológicamente. Esto representa un riesgo de perder oportunidades clave para que la región desempeñe un papel principal en un mundo que enfrenta nuevos desafíos globales.

La diplomacia científica ha ganado relevancia a medida que la dinámica global evoluciona, convirtiéndose en una herramienta clave para las relaciones internacionales y el intercambio de oportunidades. A lo largo de la historia ha desempeñado un papel crucial en acuerdos como los tratados de desarme nuclear entre EEUU y la URSS, así como en la cooperación científica en la Antártida, los océanos y el espacio exterior. Su importancia ha crecido drásticamente con la aceleración de la globalización y, en particular, tras los estragos causados por la pandemia de COVID-19. Este evento marcó un punto de inflexión, consolidando la diplomacia científica como un eje central en la gobernanza global de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, América Latina se ha quedado atrás, desaprovechando esta oportunidad para desempeñar un papel clave en la esfera internacional. La falta de una estrategia coordinada, la baja inversión en ciencia y tecnología y la ausencia de programas de formación especializados han obstaculizado su desarrollo, limitando la capacidad de la región para enfrentar desafíos globales y fortalecer su presencia en el escenario internacional.

De acuerdo con el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe (CILAC), la ciencia aún no ocupa un rol destacado ni eficiente en la política exterior de la región. Aunque existen numerosas iniciativas y una larga tradición de cooperación científica, tanto a nivel bilateral como regional, hasta ahora Latinoamérica no ha sabido aprovechar plenamente las oportunidades y beneficios que la diplomacia científica ofrece para fortalecer las relaciones internacionales, coordinar acciones comunes ante desafíos transnacionales y alcanzar objetivos de desarrollo.

Las razones detrás de esta situación son diversas. En gran parte, se debe a que la diplomacia científica en la región se ha desarrollado de manera fragmentada. Existen múltiples organizaciones internacionales, como la OEA, CELAC, UNASUR, OEI, Mercosur y SICA, cada una con sus propias agendas y estructuras, lo que genera dispersión de esfuerzos y falta de coordinación. La ausencia de una estrategia unificada dificulta la formulación de políticas comunes en ciencia y tecnología. Además, la escasa colaboración entre gobiernos, universidades y el sector privado —actores fundamentales para el desarrollo de la diplomacia científica— limita aún más su impacto y alcance en la región.

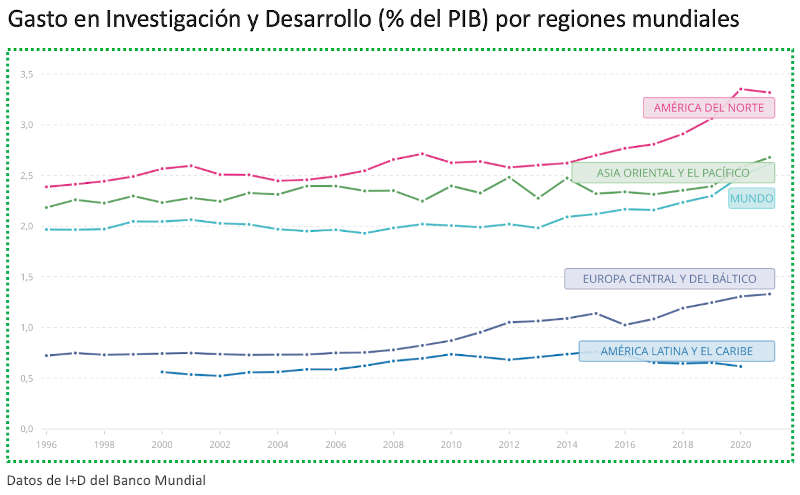

De igual manera, la baja inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) representa un obstáculo para el desarrollo de la diplomacia científica en América Latina. La región es la que menos invierte en Investigación y Desarrollo (I+D) a nivel global, destinando apenas alrededor del 0,60 % de su PIB a este ámbito, con la mayor parte de los recursos concentrados en Brasil, México y Argentina. Esta limitada inversión restringe la capacidad de los países para adoptar o adaptar tecnologías avanzadas, ya que no se asignan suficientes recursos para su implementación. Además, esta situación obliga a las naciones con menor poder adquisitivo a depender de financiamiento externo para desarrollar proyectos científicos en sectores clave como la digitalización, la biotecnología y la inteligencia artificial.