Deontología Biológica

Índice del Libro

Capítulo 8. Conocimiento científico, I: Fiabilidad de la ciencia

N. López Moratalla

a) Introducción

La realidad física, el universo, tiene un orden racional, una "lógica" que es natural, es decir no dada por el hombre, a diferencia de la que poseen los artificios construidos por él. Esa racionalidad natural del mundo físico puede ser conocida por la inteligencia humana; es decir, se ofrece al conocimiento humano y le permite formarse una idea acerca de él, cuando la idea que se ha forma se corresponde con la realidad alcanza un conocimiento que es verdadero.

Una vía para entrar en relación con la realidad es la experiencia: un contacto directo a través, principalmente, de la percepción sensorial. El hombre, observa la naturaleza y adquiere una serie de datos, una información, que se le ofrece de forma inmediata y directa; otros datos los obtiene con la ayuda de instrumentos que amplifican el alcance de sus sentidos. Puede, además, experimentar, provocar situaciones nuevas en relación con los procesos naturales, y al observar las respuestas que le da la naturaleza consigue otras informaciones más allá de las logradas por la mera observación. La metodología de las ciencias experimentales permite alcanzar una explicación de la realidad, o más precisamente de algunos aspectos de la realidad; con la información así obtenida se construyen teorías que deberán ser contrastadas, sometiéndolas al control de la experimentación. Las teorías no son un reflejo directo de la realidad; son más bien un entramado abstracto, una red de modelos; son una construcción inventada. Por otra parte, la experimentación es, además de fuente de informaciones, la forma de constatar la validez de los conocimientos. La verdad científica es, por tanto, la correspondencia entre las realidades naturales y las teorías científicas que explican cómo son.

Las ciencias experimentales permiten alcanzar un conocimiento fiable de un ámbito concreto de la realidad física y por ello, como todo conocimiento, son propiamente un bien del hombre, y una parte integrante de la cultura. La Ciencia tiene valor: es un bien humano; y ello con independencia de que sus hallazgos conlleven o no directamente unas aplicaciones técnicas. El sentido propio de la Ciencia no está ligado al poder y capacidad de dominio que de forma inherente engendran los conocimientos científicos.

Sin embargo, no siempre aparece la Ciencia, los conocimientos científicos teóricos, como tal bien; incluso hay quienes presentan una cierta dificultad para admitir o para respetar la verdad científica. Como veremos después, algunos niegan la posibilidad de alcanzar unas verdades, reduciendo los conocimientos científicos a meras conjeturas, sin posibilidad alguna de establecer con seguridad si hay o no conexión entre una teoría y la realidad teorizada; otros reducen su significado exclusivamente a la utilidad de la aplicación de sus hallazgos; incluso hay quienes sostienen que la verdad científica es convencional, mero acuerdo entre científicos, mientras que otros atribuyen a la Ciencia la consideración de único saber riguroso.

b) Ciencia y verdad

Si las teorías científicas son construcciones y no el reflejo directo de la realidad, ¿podemos afirmar que con la metodología científica alcanzamos verdades? ¿cómo podemos estar seguros de que un modelo concuerda con la realidad? Es ésta una cuestión fundamental, y la respuesta afirmativa a esas preguntas abrió ya una fuerte polémica precisamente cuando se inicia este método; en el momento en que Galileo, intentando probar la hipótesis de que la Tierra gira alrededor del sol construye un telescopio para ver los astros, y adopta en ese momento el nuevo modo de razonar: la verdad se alcanza al contrastar las hipótesis con la experimentación.

La pregunta acerca de qué verdad alcanzamos con la Ciencia, qué fiabilidad tiene la metodología científica, es en definitiva una pregunta ética. Hay que señalar que no sólo existe una Ética de las costumbres, sino también una Ética del conocimiento. La Ética del conocimiento consiste en una objetiva captación de en qué situación se encuentra uno mismo en orden a la verdad. Se requiere, por tanto, una reflexión ética acerca del alcance y límites, acerca del significado de la metodología propia de las ciencias experimentales.

Un primer aspecto a tener en cuenta, cuando se trata de valorar desde el punto de vista deontológico el cultivo de unas ciencias, es que no se puede hacer Ciencia si no es a base de selección de datos, de abstraer de la realidad una serie de aspectos1. No hay quehacer científico si no se simplifica la realidad, porque no es posible establecer un sistema general de todo el universo que plasme la estructura de la realidad entera; los modelos, la búsqueda de una representación, suponen siempre simplificar: no hay un paralelismo estricto con la realidad que agote todos sus aspectos y la tenga en cuenta en su totalidad. Esta simplificación significa que muchos aspectos no pueden ser tomados en consideración, es decir, que el mundo físico trasciende siempre al modelo: el conocimiento científico no agota la realidad. Por tanto, sería falto de ética extrapolar los conocimientos científicos a fin de explicar aspectos de la realidad que caen fuera del ámbito de la experimentación. Significaría reducir la realidad por la pretensión de que aquello que es necesario para explicar un fenómeno físico, es suficiente para explicarla.

Si la realidad física transciende al modelo, las ciencias pueden progresar y deben, para ello, abandonar modelos, eliminar ciertos planteamientos y probar otros. Es decir, los modelos son modificables. La idea de un estatuto definitivo de la Ciencia es absurda. Las teorías científicas tienen, por este motivo, un carácter provisional. Una teoría, un modelo es una aproximación a la realidad, que resulta suficiente mientras explica o representa los fenómenos conocidos, o los aspectos elegidos de la realidad; pero cuando se amplía el recinto de la realidad que se estudia y que se intenta captar con el modelo, éste se tiene necesariamente que complicar. El progreso de la Ciencia puede desarrollarse en este sentido de ampliación, haciendo más complejos los modelos, con lo cual se captan nuevos aspectos; y puede también el progreso producirse en el sentido de la simplificación, de la sencillez, de eliminación de lo que es superfluo, para conseguir el menor número de postulados, que, por su carácter más general, abarquen el mayor campo posible. En cualquier caso, carecería de ética que un modelo, una teoría, se impusiera como irrevocable, con carácter de dogma cerrado a su modificación ante nuevos hallazgos. La Ética del conocimiento científico exige la pregunta acerca de si los postulados manejados están suficientemente bien establecidos, o si, por el contrario, significan sólo un punto de partida, una mera hipótesis, o incluso si deberían ser rechazados.

La validez de las hipótesis

Como acabamos de ver, las hipótesis y teorías científicas son modelos, una representación de la realidad de suyo modificable. El progreso científico consiste, por tanto, en ir acercándose cada vez más al objetivo de un conocimiento del universo. Y puesto que el mundo tiene un orden, una coherencia racional, es posible lograr generalizaciones comprobadas; es decir, la verdad científica puede ser alcanzable.

Es obvio que con el método científico se produce una cierta separación de la realidad; hay un distanciamiento al entrar en el entramado de los modelos que representan esa realidad. Como señala Hannah Arendt2 "los científicos formulan sus hipótesis para disparar sus experimentos, para comprobar sus hipótesis, durante toda esta actividad está claro que tratan con una naturaleza hipotética". Y por ello, como señalaba el Cardenal Belarmino a Galileo "probar que la hipótesis salva las apariencias no es en modo alguno lo mismo que demostrar la realidad del movimiento de la Tierra". Efectivamente, mostrar que los datos concuerdan con un modelo no es igual que mostrar que el modelo concuerda con la realidad.

El método científico establece con pleno rigor qué apoyo experimental tiene una determinada teoría. "Lo que Galileo hizo, y que nadie había hecho, antes fue emplear el telescopio de tal manera que los secretos del universo se entregaban a la cognición humana, -con la certeza de la percepción de los sentidos-, es decir, puso al alcance de la criatura atada a la Tierra y de su cuerpo sujeto a los sentidos lo que siempre había parecido estar más allá de sus posibilidades abierto a lo sumo a las inseguridades de la especulación e imaginación... Al "confirmar" a sus predecesores Galileo estableció un hecho demostrable donde antes hubo inspiradas especulaciones"3. Y al mismo tiempo, con ese método -y esto era lo que intentaba mostrar Galileo- se puede llegar a establecer que un modelo, que una visión del mundo es más plausible que otra, es una mejor representación y por ello es más verdadera que otra. Es decir, existen criterios para juzgar la validez de la hipótesis. El criterio de validez no es simplemente la cuantitativa acumulación de pruebas, sino que pueden señalarse como criterios los siguientes4: en primer lugar, el poder explicativo y el poder predictivo del modelo. Un ejemplo paradigmático lo constituyó el modelo del doble helicoide para la estructura del DNA que plantearon Watson y Crick en 1953. No había pruebas empíricas, pero pudo ser aceptado mucho antes de que aparecieran datos concluyentes porque explicaba la conservación del mensaje genético y la fidelidad de su transmisión al predecir el proceso replicativo de este material genético.

La validez de una teoría puede ser juzgada también en función de la exactitud de sus predicciones, por la convergencia de pruebas diferentes e independientes entre sí, y también si puede ser utilizada como una explicación de un ámbito diferente de la realidad física de la que intentaba ser modelo.

Hay que tener en cuenta que la afirmación acerca de la validez de una teoría es muy diferente si se basa en la directa observación de un proceso -aun cuando por ello se requiera el uso de instrumentos técnicos- que si supone la representación modélica de un proceso inobservable. Por ejemplo, procede de una observación directa, que la digestión de un determinado azúcar se inicia con las enzimas presentes en la saliva; en cambio, al intentar establecer el mecanismo según el cual se produce su transporte a través de una determinada membrana, sólo podemos comprobar las consecuencias observables de ese transporte. Por otra parte, los fenómenos observables, los datos experimentales, tienen siempre su validez aun cuando estén disponibles a nuevas explicaciones.

A través de esas comprobaciones van surgiendo leyes experimentales que relacionan los datos observados, que se pueden demostrar con un cierto grado de aproximación y que se cumplen siempre en unas condiciones definidas. Se construyen también principios generales, relaciones entre conceptos, que pueden ser comprobados en función de sus aplicaciones a casos concretos.

Cabe, pues, afirmar que las teorías científicas, aun cuando mantienen un carácter hipotético, pueden ser juzgadas en cuanto a su fiabilidad. Es decir, el método científico permite alcanzar conocimientos de un ámbito de la realidad que siendo verdaderos son aproximativos, y, por tanto, abiertos a modificaciones que les hagan más precisos; siempre las ciencias tienen un desarrollo que es helicoidal. Al mismo tiempo, las ciencias experimentales tienen un sentido que va más allá de la mera capacidad de dominio del universo que confieren al hombre, ya que le permiten un conocimiento del mundo físico que es verdadero, aunque limitado; explican el comportamiento de esa realidad y tienen un cierto carácter de provisionalidad.

En esta reflexión acerca de la "verdad científica" parece necesario añadir un breve análisis de dos posturas que han tenido -y tienen- gran influencia en la atmósfera intelectual de los últimos decenios: el positivismo lógico y el relativismo científico. Desde ambas, aunque por motivos bien diferentes, se oscurece el sentido de las ciencias como vía de acceso al conocimiento de la realidad física.

c) El positivismo lógico: la verdad búsqueda sin termino

Puede ser de utilidad -señala Martínez Doral5- detenerse en el pensamiento de Karl Popper, uno de los más famosos positivistas con que contamos actualmente, en el que a la vez hay un deseo de abandonar esa estrecha atmósfera intelectual que nos legó el pasado siglo, y respirar más libremente. Popper es un positivista que quiere ir más allá del positivismo. No lo ha logrado del todo, pero el intento que hace de salir de él es muy interesante y de ese esfuerzo se pueden aprender algunas cosas.

Los postulados de Popper pueden resumirse en los cinco puntos siguientes:

1. En primer lugar, lo que él llamó actitud crítica. El punto de arranque de su teoría es una observación psicológica que fue decantándose progresivamente a lo largo de los años: el contraste que creyó observar entre el dogmatismo de los filósofos que conoció -Marx y Freud- y la actitud razonable de los científicos. Hablando de Einstein dice: "Me impresionó la clara afirmación del propio Einstein, que consideraría a su teoría como insostenible si no resistía ciertas pruebas... Einstein buscaba experiencias cruciales, cuyo acuerdo con sus predicciones en modo alguno establecerían su teoría, mientras que un desacuerdo, como él mismo fue el primero en señalar, mostraría que su teoría era insostenible. De este modo llegué a la conclusión de que la actitud científica era la actitud crítica que no buscaba satisfactorias justificaciones, sino contrastaciones cruciales que podrían refutar la teoría contrastada, aunque nunca podría establecerlas"

2. Un segundo postulado es la "falsabilidad": ¿qué es lo que en el fondo distingue la actitud crítica de la dogmática? Según Popper es la aceptación o el rechazo de la falsabilidad. Nuestras teorías son como redes, con ellas creamos no un mundo real, sino precisamente el de nuestras propias redes, con las que intentamos atrapar el mundo real. Si las conclusiones contradicen la experiencia, la teoría queda falseada. Si no la contradicen, no por ello queda afirmada. Es decir, la Ciencia avanza de acuerdo con una formulación ya clásica: "por ensayo y eliminación progresiva de errores". Las teorías -dice- sólo se refutan negativamente y no es posible alcanzar verdades definitivas. "Lo que hace al hombre de Ciencia no es su posesión del conocimiento de la verdad irrefutable, sino su indagación de la verdad persistente y temerariamente crítica".

3. En ese intento de construir minuciosamente una lógica de la Ciencia se encuentra con el tema de distinguir la ciencia -"demarcarla"- de otras formas diferentes de conocimiento (pre-ciencia, pseudo-ciencia y meta-ciencia).

Para Popper, entre el nivel precientífico -el del hombre de la calle- y el científico se da una continuidad, porque en ambos el conocimiento progresa, advirtiendo y buscando los errores. Por el contrario, la pseudo-ciencia -la pretensión cognoscitiva que se presenta con las garantías de la Ciencia, sin haberse sometido a su exigencia- no busca contrastaciones cruciales, sino justificaciones. No se limita a presentar sus explicaciones como pura hipótesis, sino como leyes científicas acerca de los problemas individuales, psicológicos o sociales.

El último estadio, la meta-ciencia -la reflexión acerca de la verdadera naturaleza del ser, de la realidad- no es para Popper pseudo-ciencia, pero hay en él un interrogante continuo: ¿se trata de un conocimiento garantizado?, o incluso ¿se trata de un conocimiento imprescindible dada la índole de la pregunta que plantea? Hay en toda su biografía intelectual un deseo de dar una respuesta afirmativa a esta pregunta y, de hecho, polemizó durante largo tiempo con el positivismo del Círculo de Viena. En este sentido decíamos que Popper es un positivista que quiere salir del positivismo imperante en la universidad de su época, que sólo reconoce como conocimiento el obtenido por el método de las ciencias experimentales. Para Popper, el conocimiento metacientífico tiene sentido, tiene significación, pero no llega a estar seguro de que fue un conocimiento seguro porque no es contrastable por la experiencia y por ello no logra zafarse completamente del positivismo.

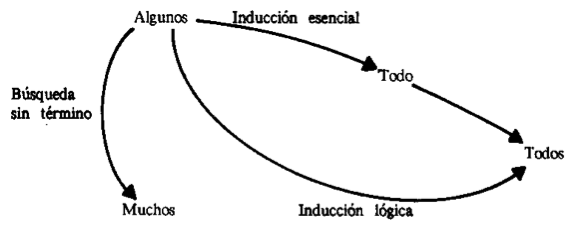

4. Los seguidores de Popper afirman que el máximo logro de su maestro es haber resuelto el antiguo problema de la inducción: ¿cómo se accede en la Ciencia desde enunciados singulares a teorías universales? ¿cómo decimos que lo que es válido para los casos experimentados, "algunos", será válido también para los casos no experimentados, "todos"?

Su razonamiento fue en esta línea: hay que descartar la inducción como método en la Ciencia y sustituirlo por el método hipotético-deductivo. Lo característico de la Ciencia son las hipótesis audaces, los enunciados de alto contenido informativo, redes que van siempre más allá de los datos disponibles, y que serán contrastados por la experiencia: hipótesis y deducciones.

"Un sólo cisne negro, nos hace polvo la hipótesis de que todos los cisnes sean blancos; pero millones de cisnes blancos no nos permiten dar por seguro -sí por probable- que todos los cisnes sean blancos". En ese "sí por probable" Popper deja abierta la puerta a la posibilidad de la inducción esencial. Lo que él niega es que sea legítima la inducción lógica: no hay forma de establecer una conexión lógica rigurosa entre lo singular y lo universal. En este punto toma posición contra el positivismo y, en cierta medida, a favor de la Metafísica. El positivismo queda como un ámbito, un cerco, excesivamente estrecho; y en este sentido, es un representante muy característico de la situación actual del pensamiento científico.

La inducción esencial es algo muy distinto: no es pasar de unos casos a todos por generalización, sino por visión intelectual de la esencia, aunque siempre el conocimiento del qué es una cosa sea imperfecto. Por ejemplo: si conozco numéricamente todos los triángulos habidos y por haber y, en cambio, no conozco la noción de triángulo, no he conseguido identificar la característica propia y distintiva de los triángulos; pero puedo definirlo -aunque todas las definiciones sean siempre abiertas- si conozco la noción.

Popper dice: "Si no hay un orden, que es la naturaleza, es posible que el universo de mañana se comporte de una manera que refute las más comprobadas generalizaciones de hoy. No estamos muy seguros de que haya ese orden y que ese orden sea continuo, es decir, que ese orden se extienda del pasado al futuro". Pero si lo hay, entonces la inducción esencial toma de ahí su fuerza, y es la fundamentación del método de ensayo y error, de las hipótesis de deducción; si lo hay, la inducción esencial permite ir descubriendo las verdades científicas. O, dicho de otro modo: la coherencia racional del mundo, su consistencia interna, son datos metacientíficos que están y estarán siempre -parece decir Popper- en el origen interno de la Ciencia.

5. Para Popper la verdad es inalcanzable, es sólo el ideal de nuestras pesquisas; una "búsqueda sin término". No admite que sea más bien un encuentro sin término, en el sentido de que no está a nuestro alcance la definición que capte de forma plena el todo de la realidad. Todo enunciado científico es provisional para siempre por lo que cualquier pretensión de alcanzar una verdad definitiva sería dogmática y habría que sustituirla por la crítica, tanto en el ámbito de las ciencias experimentales como fuera de ellas: la certeza es imposible.

Hay, sin embargo, un cambio a este respecto en los últimos escritos de Popper ("Post Scriptum a la lógica de la investigación científica") en el sentido de afirmar que si bien -efectivamente- nuestras teorías no reconstruyen la realidad, no descubren la verdad, sí pueden llegar a encontrar puntos nodales de su comportamiento; para él la probabilidad es físicamente real, es una propensión, una tendencia que está en las cosas, -como están las fuerzas newtonianas- y que descubrimos en nuestros experimentos. Esas propensiones del mundo físico permiten una cierta correlación entre el conocimiento y la realidad; esta afirmación supone por primera vez en la trayectoria del pensamiento de Popper la aceptación de que la verdad puede ser en cierta medida alcanzable.

d) Factores psicológicos en el desarrollo de las ciencias y relativismo científico

En los últimos años, y en gran medida como reacción al positivismo lógico del Círculo de Viena, han surgido planteamientos que intentan dar una explicación del método y del progreso de las ciencias en base a factores primordial o exclusivamente psicológicos.

Una de las primeras y principales reacciones contra el positivismo fue protagonizada por N.R. Hanson que atacó uno de sus puntos débiles: la distinción tan drástica que hace entre la observación y la teoría, al afirmar que las observaciones no están impregnadas de ninguna interpretación teórica, sino que son datos sólidos ante los cuales se contrastan las teorías. Hanson atacó este punto argumentando que, por el contrario, las observaciones científicas están siempre interpretadas teóricamente, "cargadas de teoría". Otra objeción que formuló al positivismo lógico es que, al interpretar el razonamiento científico como contrastación de teorías previamente construidas, niega que haya ningún razonamiento que pueda dar lugar al desarrollo de una teoría. Hanson centra su atención en el descubrimiento y sostiene que, al igual que se da una lógica de la refutación, hay también una "lógica del descubrimiento".

Hay efectivamente muchos elementos que juegan un papel crucial en la elaboración de una teoría. Como muestra la Historia de las Ciencias, los grandes avances científicos no han procedido simplemente de una acumulación de datos, o de la aparición de nuevos instrumentos, sino, más bien, de una intuición que está basada en la propia filosofía, en analogías, etc. Es más, a veces el mismo autor de una teoría no es capaz de explicar cómo llegó a formularla.

En la década de los sesenta, las ideas de Hanson fueron desarrolladas por Thomas Kuhn, de la Universidad de Princeton. Kuhn parte de la idea de que con la lógica del círculo de Viena se ha olvidado el papel fundamental que la intuición, la imaginación y, sobre todo, la capacidad de receptividad de las nuevas ideas, juegan en la "estructura de las revoluciones científicas" (como titula uno de sus libros). La Ciencia no sería un camino racional de aproximarse al conocimiento de la realidad, sino el resultado de los compromisos entre científicos que aceptan y comparten teorías, métodos, paradigmas. Lo que realmente cuenta no son los factores racionales, sino el contexto histórico y psicológico del científico. Por ello, divide el desarrollo de la Ciencia en dos tiempos: períodos de "Ciencia normal" o pacíficos, y violentas "revoluciones intelectuales".

Durante los períodos de Ciencia normal los científicos se agrupan compartiendo unos mismos paradigmas, unos mismos planes de exploración que les permiten ir resolviendo el rompecabezas de datos e ignorando, en estos períodos, aquellos datos que se alejan, que no encajan. Pero la tranquilidad de estos períodos no dura; los datos que contradicen las explicaciones no se pueden ignorar indefinidamente ni tampoco se puede evitar que aparezcan novedades. En medio de fuertes polémicas se proponen entonces nuevos paradigmas, casi siempre "por hombres muy jóvenes o muy nuevos en ese campo"; comienza la lucha por mantener los viejos paradigmas, y esa lucha -según Kuhn- es lo esencial al proceso de la Ciencia; llega a afirmar que "la competencia entre paradigmas no es una batalla que se resuelva con pruebas"; la sumisión a un nuevo paradigma "es una experiencia de conversión que no puede ser forzada": la lógica y los experimentos no son suficientes sino que el soporte de esa conversión estaría en factores individuales, de estética o de la confianza que presenta como capacidad para resolver esas anomalías aparecidas, etc. El criterio, el fundamento, del cambio de una hipótesis o teoría por otra, no estaría, pues, en la evidencia, sino en una "decisión de un grupo de científicos", y, por tanto, los nuevos paradigmas no siempre han de suponer un mayor acercamiento a la realidad.

Algunos han ido incluso más allá que Kuhn en esta línea. Así, por ejemplo, Feyerabend, filósofo vienés que ha trabajado en las universidades de California y Berkeley, afirma que no es cierto que existan ni siquiera esos períodos de "ciencia normal"; los científicos, dice, adoptan sus decisiones por motivos exclusivamente políticos, de propaganda, de poder, de edad, etc. No hay métodos racionales en las ciencias -según él- y las crisis se resuelven por sistemas de retórica, engaños, subterfugios o propaganda.

Si así fuera, no cabría la posibilidad de comprender el conocimiento y progreso científico; los supuestos conocimientos científicos quedarían reducidos a los prejuicios de un grupo. Y así no hay forma de dar cuenta de la racionalidad ni del progreso de la Ciencia. Desde estas perspectivas el concepto de progreso de la Ciencia es absolutamente relativo; la adopción de una nueva teoría simplemente significaría que es psicológicamente más satisfactoria, pero no que sea más verdadera, más apta para dar una explicación de la realidad.

Como muestra la Historia de las Ciencias, los prejuicios, los intereses personales, etc., desempeñan un papel, podríamos decir, en la rapidez con que una teoría es aceptada por la comunidad científica o por los obstáculos que se ponen a esa aceptación; forma parte de la Historia de las Ciencias, pero no forma parte intrínseca del método científico.

e) Verdad científica

La cuestión decisiva es, pues, la relación, la adecuación entre el conocimiento y la realidad. Solamente si se puede afirmar que con el método científico el hombre puede conocer la realidad -aunque de un modo limitado y progresivo-, la Ciencia tiene sentido, y no queda reducida ni a una búsqueda sin término que sólo aporta conjeturas, ni a que los conocimientos científicos son simples prejuicios que se evalúan políticamente.

Como ya hemos mencionado, no siempre se alcanza una seguridad suficiente para las grandes construcciones teóricas -en las que se estudian aspectos que no son directamente observables- y, por lo tanto, para esos conocimientos no se logra evidentemente certeza. Sin embargo, hay principios o elementos de una teoría que son verdades seguras -pensemos en el principio de conservación de la energía, en la composición elemental de compuestos, en la existencia de unas vías metabólicas, etc.-, muchas veces incorporadas a las nuevas teorías cuando estas sustituyen a otras más limitadas. Es cierto que la Ciencia es un saber construido y los modelos son representaciones esquemáticas y simplificadas de la realidad, pero no significa que la Ciencia no busque conocer la realidad y busque exclusivamente explicarla o interpretarla, para ver si se comporta o no de acuerdo con sus modelos.

Notas

(1) POLO, L. Comunicación oral.

(2) ARENDT, H. "La condición humana". Seix Barral. Barcelona, 1974. p.379.

(3) ARENDT, H. "La condición humana". Seix Barral. Barcelona, 1974. pp. 340 y 341.

(4) AGAZZI, E., ARTIGAS, M. y RADNITZKY, G. "La fiabilidad de las ciencias". Investigación y Ciencia, 66, 1986.

(5) MARTINEZ DORAL, J.M. Comunicación oral.